2025年度実施の総合的な探究の時間Ⅰの授業実践の内容、各回での生徒の様子をご紹介いたします。

(最新更新日:2025.6.18)

総合的な探究の時間(1年生)

授業の概要

「総合的な探究の時間」の授業概要をお伝えいたします。

・対象:1年生全員163名(本校70期生)

・日時:毎週金曜日1コマ(50分間)

・指導者:教員 6名

※年間計画表は シラバス「総合的な探究の時間Ⅰ」(70期) です。

指導目標

以下の学習到達目標にむけて、年間を通してグループ探究活動に取り組む。

・身近なところと世界で起きている諸問題・諸課題の関係性に気づき、それらの解決について取り組む中で、自己のあり方や生き方について自らの考えを見つめることができる。

・現代の社会課題を発見し、より良い社会の実現に向けて探究活動に取り組むことを通して、平和で調和あるグローバル社会の創造を探究する資質・能力を育成する。

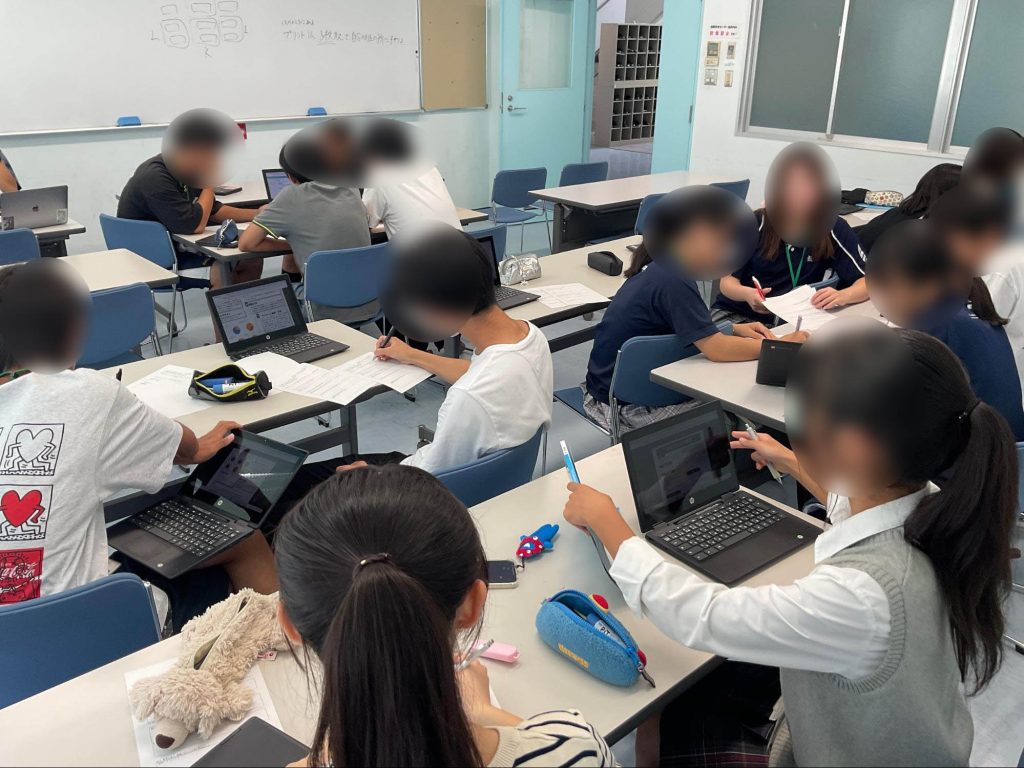

総合的な探究の時間の授業風景

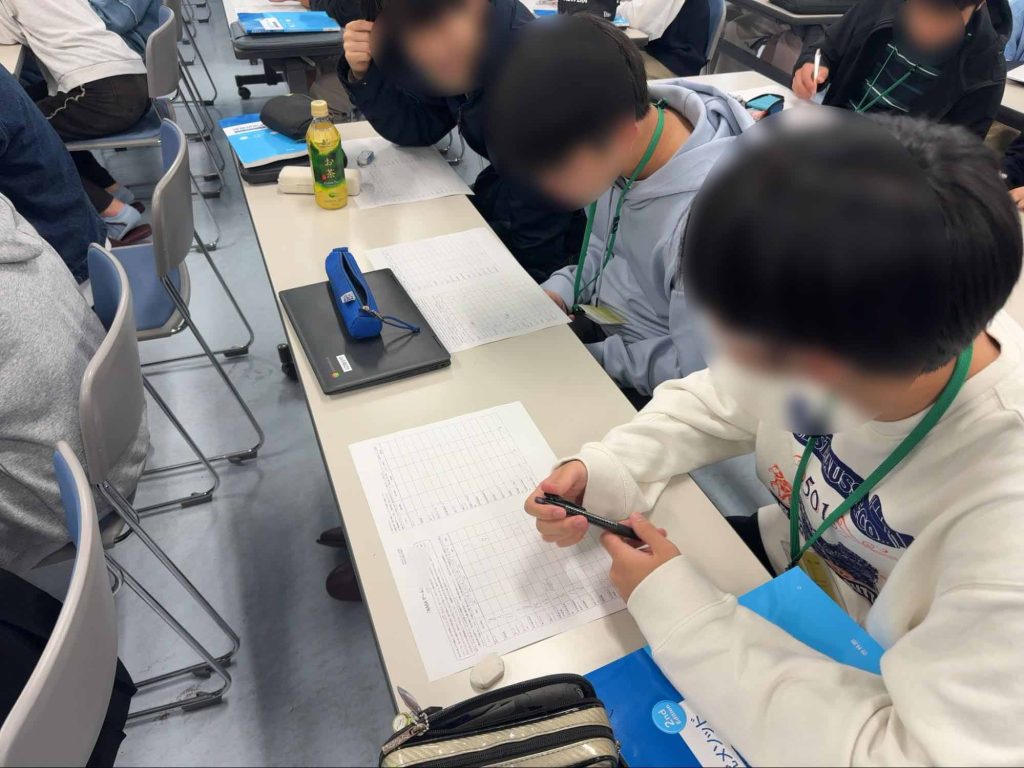

オリエンテーション【第1回】

第1回目の授業として、オリエンテーションを実施しました。1年間の授業目標を確認したのち、ワークショップ(NASAゲーム)を通して、仲間と協働しながら課題に取り組む重要性を体験しました。

本年の探究活動は、1年間を4つの期間(ターム)に分け、それぞれのタームで達成すべき目標を設定し、探究活動を行います。各タームで、探究活動に必要な要素を学びながら、深く物事を考える楽しみを感じてもらいたいです。

グループ探究(ターム①)【第2回〜第4回】

探究学習の基礎を習得することを目的にグループに分かれて探究活動に取り組みました。

ターム①で探究活動のポイントとして学ぶことは、「リサーチクエスチョンや仮説の作り方」「様々な探究方法を検討すること」です。今回、生徒たちはグループで7つのテーマの中から1つを選び、そのテーマを深掘りし、リサーチクエスチョンや仮説を考えていくという活動を行いました。

グループ探究(ターム①)【第5回】

ターム①で行った探究活動の発表会を行いました。各グループで探究の成果をポスターにまとめ、他のグループの生徒に発表します。同じテーマを選択したグループでも、異なる視点からリサーチクエスチョンを立てたり、違う探究方法を実践している様子を見て、多角的な視点から物事を考える重要性を学ぶことができたと思います。

発表の後には質疑応答の時間です。聞き手は、発表者に「リサーチクエスチョン・仮説に関する質問」「探究方法に関する質問」「考察・まとめに関する質問」というターム①のポイントを踏まえた質問を必ず行うというルールを設けました。

探究の振り返り(ターム①)【第6回】

ターム①で作成したポスターを見て、どのように改善すれば相手に伝わる良いポスターを作ることができたのか具体的に振り返りました。次に、他のグループが作成したポスターを見て、改善点や良かった点をアドバイスしました。次回からグループ探究(ターム②)が始まります。改善の視点は次回への探究に活かして行きたいと思います。

『2050年の人口100億人社会を考える』(クロスカリキュラム)(ターム②)【第7回】

『2050年の人口100億人社会を考える』というトピックを掲げ、他教科とのクロスカリキュラムで問題を掘り下げることをターム②の大きな枠組みとしました。

各教科の先生が、それぞれの教科の授業の時間でこのトピックに関わる授業を実践しました。この取り組みの目標は1つのトピックを複数の視点から見渡すことです。クロスカリキュラムの各教科の授業は次の通りです。

・地歴公民科:若者の社会変革への志向性と寄付文化ー帝国主義とネオコロニアズムを題材にー

・保健体育科:未来のホールスクールを考える〜誰もが過ごしやすい、活躍できる学校〜

・英語科:2050年の附高〜世界のeco schoolの取り組みから学ぶ〜

・理科:人口増加と科学技術

・国語科:欠落する五十音の未来と言語の可能性

・数学科:パラドックス

大きなトピックを、複数の教科の見方・考え方で見つめたのち、生徒たちはどの教科の切り口で探究を行うのかを1つ決めました。そして、同じ教科の切り口を選んだ生徒たちでグループを作り、探究活動を開始しました。

また、今回は、なぜ『2050年の人口100億人社会』を考える必要があるのか、背景を学びました。そして、クロスカリキュラムの各教科の授業内容を具体的に踏まえ、2050年の人口100億人社会がどのような社会になっているのかイメージをもちました。

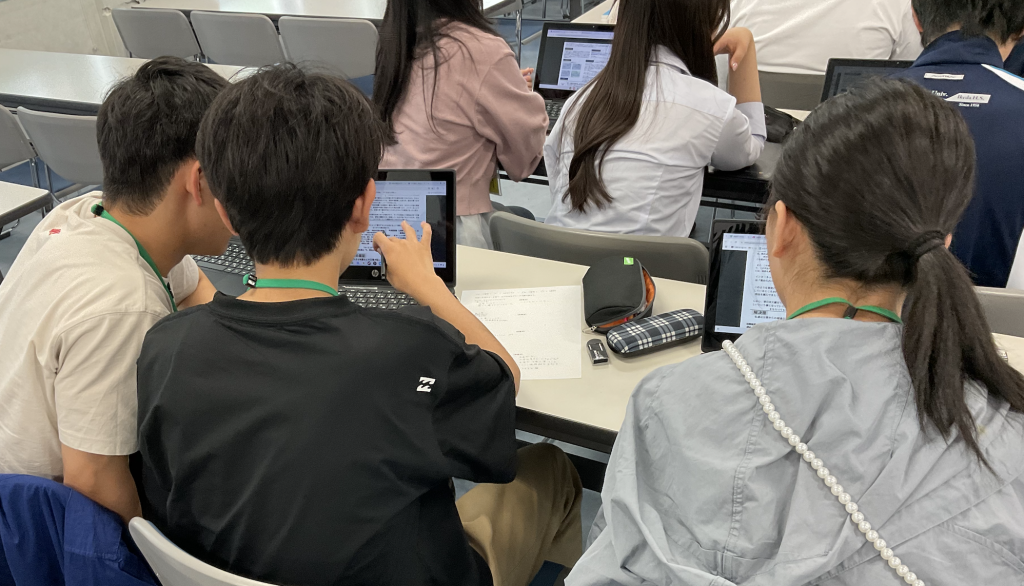

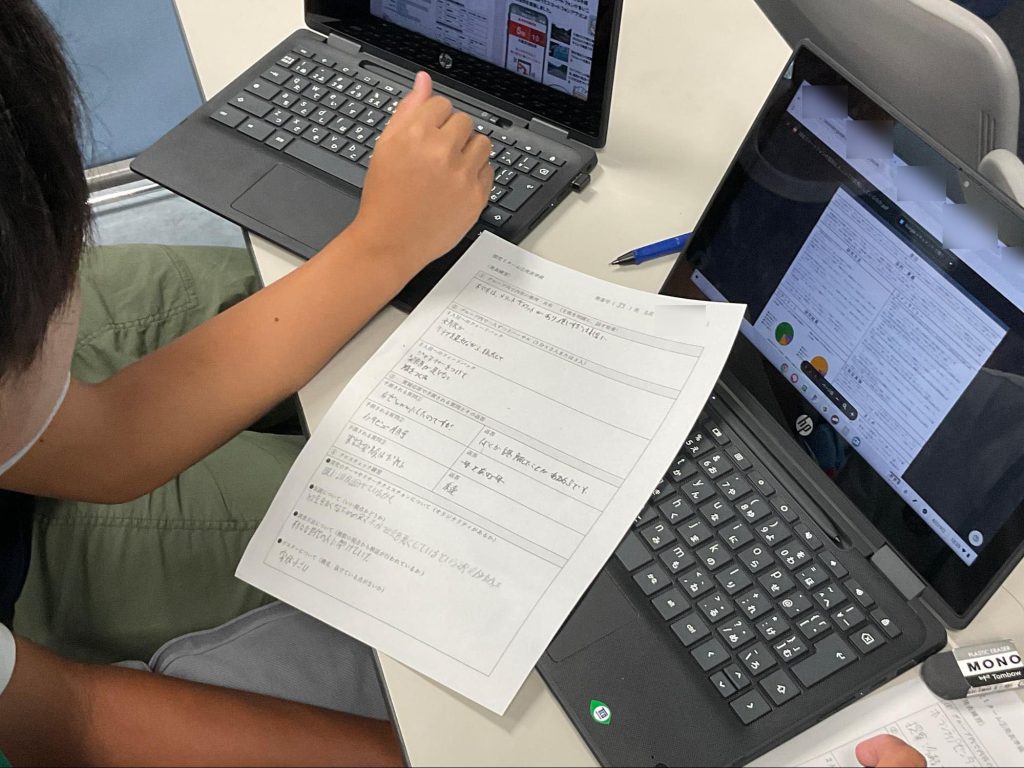

探究活動を進める(ターム②)【第8~10回】

クロスカリキュラムで興味を持った教科の切り口が同じだった生徒でグループを作り、探究を開始しました。目的は『2050年の人口100億人社会』を探究活動を通して、考えを深めることです。

生徒たちは、自分が探究したいテーマをグループで共有しつつ、先行文献の調査を進めることで、リサーチクエスチョンを考えました。リサーチクエスチョンに対してさまざまな仮説を立てながら、研究計画を練りました。

ターム②では、クロスカリキュラムを実施したように「複数の視点からの検証」を行うことを重視しています。定性的な考察や結論だけではなく、定量的な手法を用いた検証を行うことも課題としています。また、インタビューやフィールドワークで得られる質的なデータだけではなく、実験やアンケートでの量的なデータを使った仮説の生成、検証もすることを課題としました。こういった作業からも得られる「オリジナリティ」の創造も大切にして欲しいです。

生徒たちは、試行錯誤しつつ、毎回の授業で1歩ずつ探究活動を進めることができていました。ターム①では簡単なアンケートだけ実施するだけのグループが多かったですが、より複数の手法を利用して探究するグループが増えた印象を持ちました。

中間発表会(ターム②)【第11回】

夏休みに入る前に、現時点までの探究活動をまとめ、整理する機会として中間発表会を行いました。まだ、どのグループもリサーチクエスチョンや仮説を思いついた段階ですが、そのアイデアに関する良い点・悪い点、仮説を検証するための見通しを明確にするために発表を通して多角的な視点を得ることができました。

探究活動を進める(ターム②)【夏期中】

各グループごとに探究活動を自主的に進めました。担当の先生と密に連絡を取り合うグループから、自分たちで考えてドンドン進めるグループまで様々なスタイルで探究を進めるグループがありました。

夏期中はインタビューやフィールドワークをはじめ、実験などでPDCAをまわして、自由に考え探究活動を深める時間を過ごしたことだと思います。

各グループの探究活動は、どれだけ進んだのでしょうか。

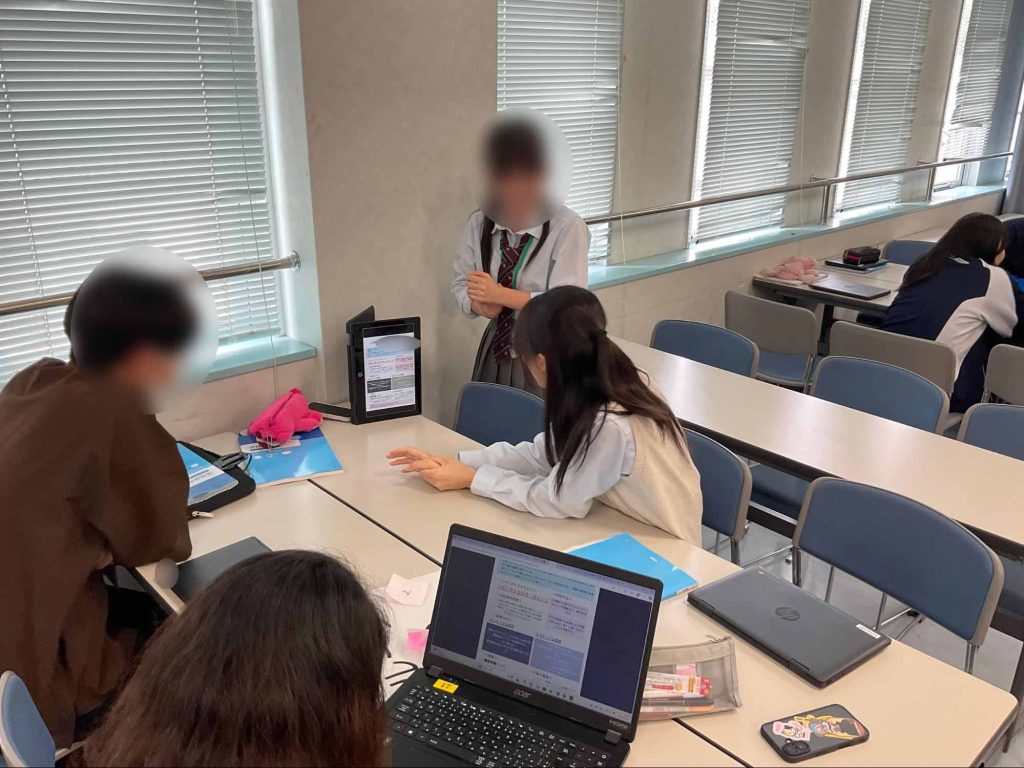

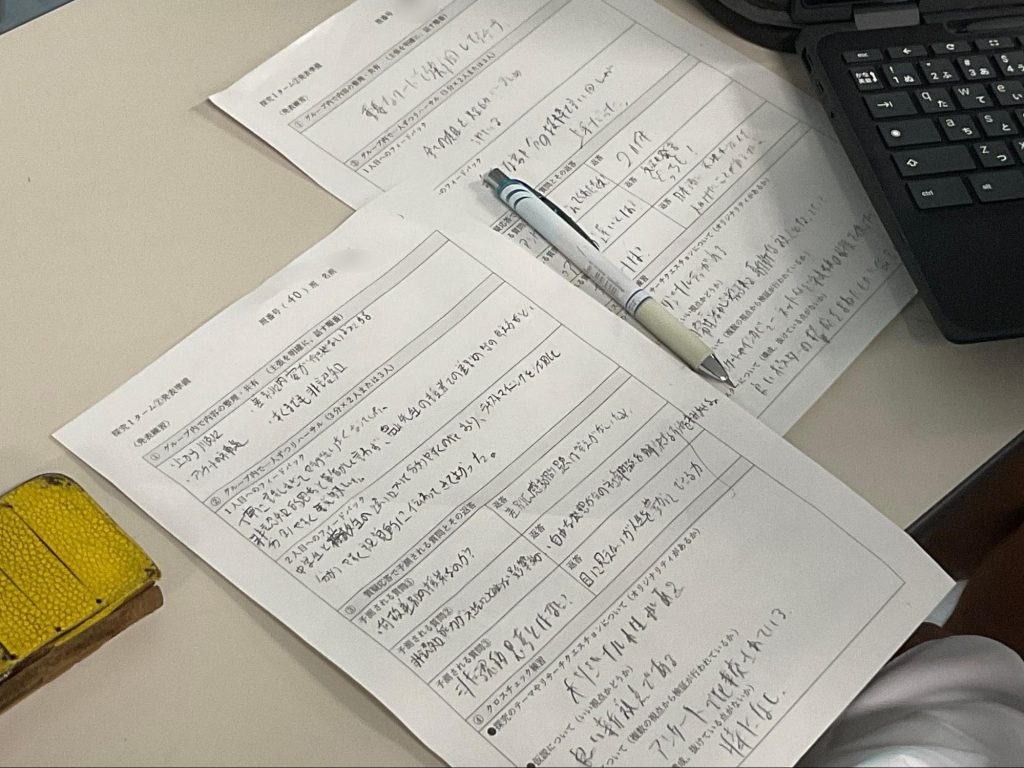

発表練習(ターム②)【第12回】

次回のターム②の本発表のために、発表の練習会を行いました。

同じグループのメンバー同士で発表の練習をしあい、想定される質問を考えました。この時間の最後には、クロスチェックで他のテーマのメンバーと発表内容に関する意見を交換しました。

発表した内容に関するフィードバックをワークシートにまとめ、次回の本発表に挑みます。

きっとターム①よりも充実した発表会になるでしょう。

本発表(ターム②)【第13回】

ターム②の本発表を実施しました。自分たちで選んだクロスカリキュラムのテーマを深掘りしたリサーチクエスチョンと、夏休みに考え抜き、そして検証の実践をした仮説を骨格に自分の探究の結果を他のグループの人々へ発表しました。

生徒のふりかえりを見てみましょう。

クロスカリキュラムのテーマに対しては、

「人口100億人社会の課題は多岐にわたるが、技術の活用に加え、多様性を受け入れ、思いやりや共感力などの非認知能力を育むことが重要である」

「未来の社会は、一人ひとりが自ら考え行動し、身近な問題から解決の糸口を見出すことでより良いものとなること」

といった意見が出ていました。この探究活動によって、生徒たちが社会の課題を「自分ごと」として捉え、未来を創造する主体者としての意識を育む貴重な機会となったことだと思います。

また、今回の探究活動自体への振り返りでは、

「アンケートやインタビュー、実験を通じて、身近な社会問題に対する具体的な成果を得ることができたこと」

「一方で、より多角的な視点からの調査や、計画的な活動の重要性など、今後の探究活動に活かせる多くの課題が見つかったこと」

が記載されていました。ターム③以降の探究活動にこの学びを生かして、より深い探究活動を実践して欲しいです。

現在の活動はここまでです。

(2025年9月26日)