2025年度実施の総合的な探究の時間Ⅲの授業実践の内容、各回での生徒の様子をご紹介いたします。

総合的な探究の時間Ⅲの授業概要

「総合的な探究の時間Ⅲ」の授業概要をお伝えいたします。本年度は、3年生1名が選択受講し教員2名が指導を行いました。

授業の概要

グローバル探究Ⅰ・Ⅱで取り組んだ内容を更に発展させ、自己の在り方や生き方と関連づけながら探究活動を深める。研究成果を校内で発表し、積極的に校外でも発表する。また、成果は論文にまとめる。探究活動に取り組んだ過程は必要に応じてポートフォリオにし、卒業後の進路実現に活用する。

総合的な探究の時間の授業風景

グローバル探究Ⅲ開始!

探究Ⅲオリエンテーション【4月8日】

本年度のグローバル探究Ⅲは68期の竃本円香さん1名が受講し、4月8日に担当教員の松本裕行先生と増田高行先生と顔を合わせ、これからの予定を共有しました。

研究計画書の作成【4月】

5月1日に研究計画発表会を実施します。研究の内容を整理しつつ、本年度の研究の方針をまとめる作業を行いました。

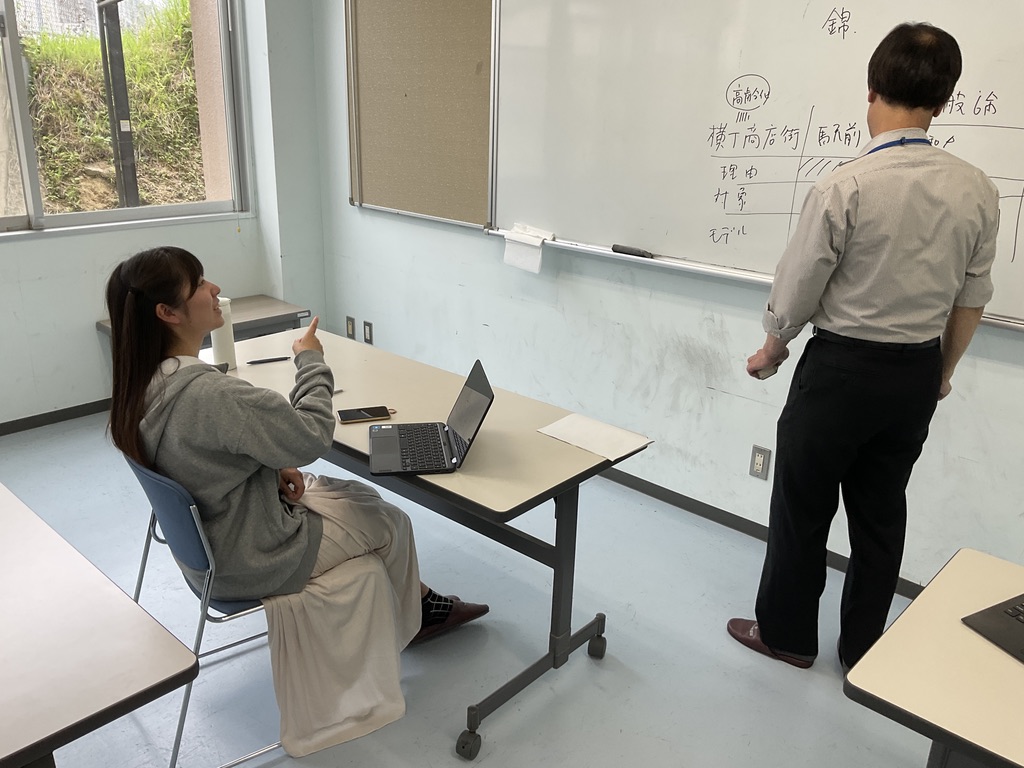

研究計画発表会【5月1日】

今後の進め方を深めていきます。これまで1つの商店街をターゲットにしていましたが、複数の商店街を比較対象として、商店街の実状を把握するという方向で研究を進めることになりました。そのために、研究計画の中で盛り込んだ内容を洗い出してみました。

1.研究対象の一般論を読み解く(先行研究を収集・整理する)。

2.どの商店街をターゲットに据えるかを決める(駅前・沿線・アーケードの有無など)。

3.資料の収集・フィールドワークの手法(資料のファイリングや聞き取りで注意事項など)。

4.最適な資料や統計情報の収集(国会図書館、自治体HP、官公庁などが公表するものへのアクセス方法)。

5.研究成果の発表を目標とする(高校生の発表ができる学会を探し、その学会での発表に十分対応できる準備をする)。

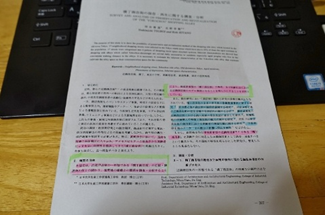

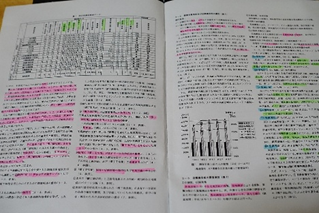

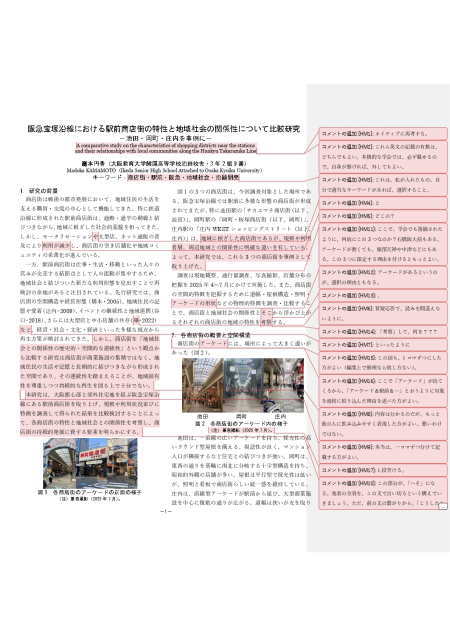

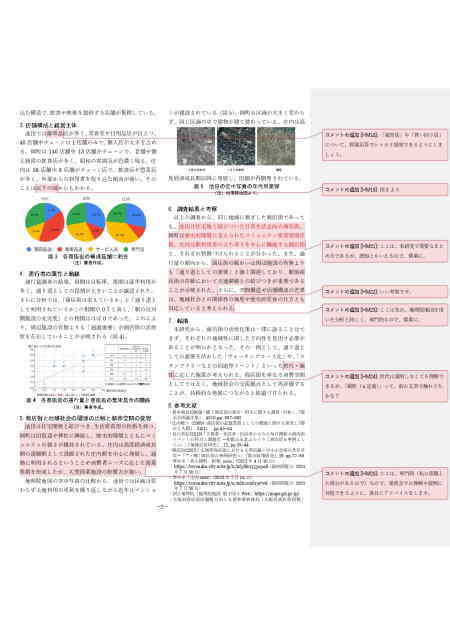

先行研究分析【5月】

研究方法や調査方法、論文の構成についての理解を深めるために、ある先行研究にあたる論文を精読しました。

この論文を精読する中で「どのようなことに注目」しつつ「どのようなことを定義」し、そして「どのような比較検討」を行い、「どのような結果が得られた」のかを追っていきます。そうすることにより、「研究の目的」や「研究の射程(狙い処)」といったものを明確化し、自らの研究の全体像を浮き彫りにしていきます。

実際に印刷した論文の冊子を用意して、マーカーを引いたりして読んでいく作業を通して、1本の論文を読み込むことで「研究するとは、どういうことか」という本質的な部分を改めて確認していきました。

論文執筆要領【6月】

これからは実際に論文執筆の段階に入り、添削・返却・再添削という流れで進みます。その中で重要な点を押さえていきます。

1.研究対象

その研究対象を選んだのか?研究対象となる調査地域を選んだ理由は何か?…といった点を気にしながら研究内容を構想します。

2.研究の射程(先行研究分析)

参考にした先行研究論文をまとめて、自分の研究の方向性(射程)を定めます。

3.研究の切り口(研究の特異性・特殊性)

社会での共通の理解・見識としての見方から脱却して、自らの研究の特異性・特殊性を見出していきます。研究の「切り口」となる部分となるので、先行研究分析が大きな点であることに留意します。

4.学術論文の体裁

学術論文らしい体裁(文章校正、図や表の配置等)について、徐々に習得していきます。

こうした経験を積んで、研究するという意義を体得していきます。

現地調査【7月】

この間、ダイエー曽根店の訪問、サカイマチ、岡町・桜塚、庄内駅前商店街の訪問、商店街の定点観測などの情報を入れる作業を行いました。

中間発表会【7月25日】

4月から行ってきた探究活動の内容を、中間発表会として校内で発表しました。

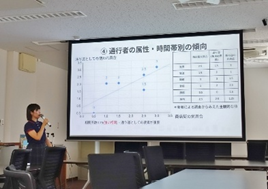

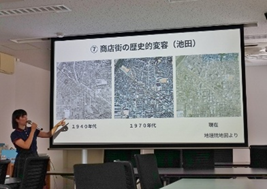

学会発表【8月3日】

2025年8月3日、神戸大学における「2025年度兵庫地理学協会8月大会」において、学会発表を行いました。表題は「阪急宝塚沿線における駅前商店街の特性と地域社会の関係性についての比較研究-池田・岡町・庄内を事例に-」です。商店街を活性化するという面だけでなく、コミュニティに着目しているという点が面白いという評価を受けました。

探究活動・論文の執筆【9月】

最終成果発表会に向けて、研究内容の整理や、発表で用いるアブストラクトの作成に集中しました。アブストラクトは、「提出・校正・指導」といったことを繰り返しながら、完成形へと作り上げていきます。

最終成果発表会【10月9日】

グローバル探究Ⅲで研究した成果を最終成果発表会として発表しました。当日は、神戸学院大学の久保哲成先生をお招きし、竃本さんの発表について御講評をいただきました。

受講生からのコメント

1年生の初めから商店街を探究したいという思いはありました。ただ、商店街を活性化したら良いという考えで、商店街が歴史の1つの商業の形であるということを考えることができていませんでした。

探究活動を通して、今は商店街を、「なぜ残さないといけないのか」ということを考えるようになっていて、特に、商店街で地域をつなぐコミュニティを築けるのではないかと考えています。

大学でコミュニティを学びながらコミュニティを創造する人になりたいと考えるようになりました。