総合的な探究の時間について

本校の「総合的な探究の時間」活動計画

平和な社会の実現に向けて、現代社会の諸課題に対峙し、知識を融合的に用いたり、自己の在り方や生き方と関連づけたりしながら探究する資質・能力を育む。そのために、次のとおり育成することをめざす。

- 身近なところから現代社会の諸課題に気づくことを契機として、グローバルな課題にまで視野を広げ、当事者意識を持って対峙できる姿勢を養う。

- 探究の過程である「課題設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を発展的に繰り返し、積極的かつ主体的に、校内外を問わずに探究調査や発表の場を広げ、自身の興味関心に基づいた探究活動に取り組めるようにする。

- 課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身につけるために、教科学習と横断的・総合的に連携し、課題に関わる概念を形成したり、探究の意義や価値を理解したりできるようにする。

- 探究活動に協働的に取り組んだり、イノベーティブな思考力を発揮して新たな価値を創造したりすることを通して、ユネスコスクール加盟校の一員として、持続可能でよりよい平和な社会を実現しようとする態度を養う。

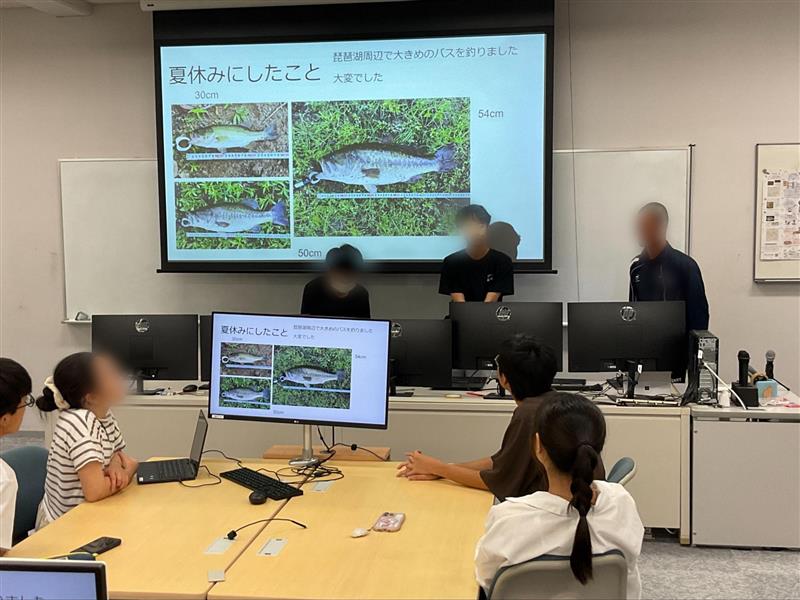

活動の記録

総合的な探究の時間・グローバル探究の各年度の実践報告はこちらのページから一覧をご覧いただけます。68〜65期は「グローバル探究」として開講し、69期以降は「総合的な探究の時間」として開講しています。グローバル探究についてはこちらです。

グローバル探究について

グローバル探究について

大阪教育大学は令和2年度から令和5年度まで、文部科学省の「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業」の採択を受けており、学校設定科目として「グローバル探究」を開講していました。

令和6年度より、「グローバル探究」で培った指導を継承・発展させた形で「総合的な探究の時間」を実施しております。

グローバル探究の設置の背景

Society5.0に向かうために、データサイエンスに基づくイノベーティブなグローバル人材の育成をめざします。

その実現のため、教科学習と関連づけた,学校全体のカリキュラムの軸となる学校設定教科「グローバル探究」を設置し,SDGsをテーマとする探究活動を実施します。

その結果、「データに基づき議論し,データを活用して解決する力」や「文理融合的アプローチにより多様な解決方法を試行し総合的に探究する力」等をみにつけることを目標としています。