国語科の紹介

授業実践例

本校国語科で取り組んできた授業の一部について、ご紹介いたします。

各授業名横の【▶︎詳細はこちら】や【▶︎本校研究紀要オンライン資料】をクリックして、内容詳細のリンク先をご覧ください。

現代文分野

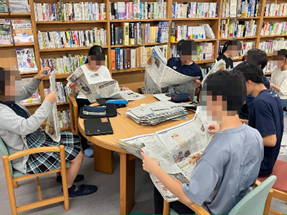

「国語表現」では、社会の出来事に目を向けて、そのことについて論述したり友人と議論したりする授業を展開しています。普段は電子版新聞を活用することが多いですが、図書室で新聞紙を手に取りながら議論する機会も設けました。電子版と紙媒体、それぞれの良さを知り、自分の日々の生活に役立ててほしいと願っています。

- 主体的小説読解の取り組み ―『こころ』の構造分析を通して―【▶︎詳細はこちら】

- ルーブリックを用いた小論文指導における相互添削の試み【▶︎詳細はこちら】

- 新学習指導要領を踏まえた高校国語の授業【▶︎詳細はこちら】

- 新聞で多様な情報に触れながら、「問い」を立てる力を育む ー電子版新聞の活用事例ー【▶︎日本経済新聞ホームページでの本校授業紹介記事はこちら】

- 小論文指導において日本経済新聞電子版を導入することの効果検証【▶︎詳細はこちら】【▶︎第12回附属学校園教員と大学教員の研究交流会資料】

古典分野

- 古典において探究的学習を通して基礎学力の充実を図る試み【▶︎詳細はこちら】

- 絵画から物語の読みを深める ─『伊勢物語』とその文化的背景─【▶︎※本校研究紀要オンライン資料】

- 古文と漢文の知識を融合させた深い学び ─『枕草子』「雪のいと高う降りたるを」を題材として─【▶︎※本校研究紀要オンライン資料】

- 古典の世界を探究する言語活動「古典散策レポート」の取り組み-「総合的な探究」との教科連携-【▶︎※本校研究紀要オンライン資料】

- 古典の内容解釈を深める「比べ読み」実践 : 「紫の物語」を読み解く【▶︎※詳細はこちら】

「古典探究」で、平家の歴史や物語を多角的に味わう授業を行いました。

まずは、歴史書『日本書紀』『吾妻鏡』等との比較読みを通じて、『平家物語』に描かれた「壇ノ浦」の物語を様々な角度から考察して鑑賞しました。

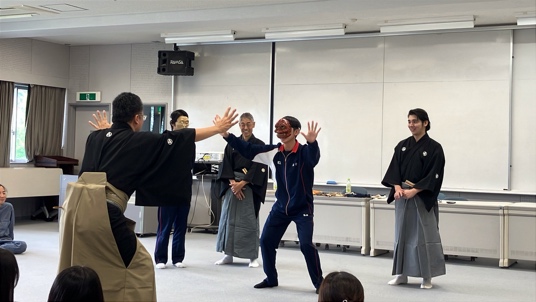

そして、狂言古語美から講師の方々をお招きして、『平家物語』に登場する俊寛にまつわる演目「柑子」の鑑賞、狂言面をつける体験等を含んだ特別公演を実施しました。時代を超えて人の心に響くユーモアと知恵の芸に感動し、平家の歴史を知っているからこそ味わえる知的な笑いに包まれた時間となりました。

また、『平家物語』を研究なさってきた野見山亜沙美先生をお招きし、『平家物語』の登場人物に焦点を当てた講演会を実施しました。平家の盛衰にかかわった人々の生き様に関する熱い語りを伺い、武士の美学や粋を感じ取ることができました。

これらの授業を踏まえて生徒は、「複数の視点を行き来することで、自分の物事の受け取り方そのものが変わっていくという感覚」を得たり、「なぜこの物語が何百年も語り継がれてきたのかを何度も考え・・・・・・歴史をただの出来事としてではなく、生きた人々の物語として感じ取ること」ができたりしたようです。多様で深い学びを提供できるような授業を、積み重ねていきたいと思います。

(本授業は、公益財団法人図書館振興財団の2025年度振興助成を受けて実施しています。)